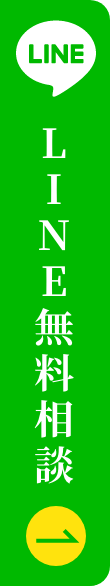

体外受精の流れ

採卵周期開始【前準備~胚培養・凍結】

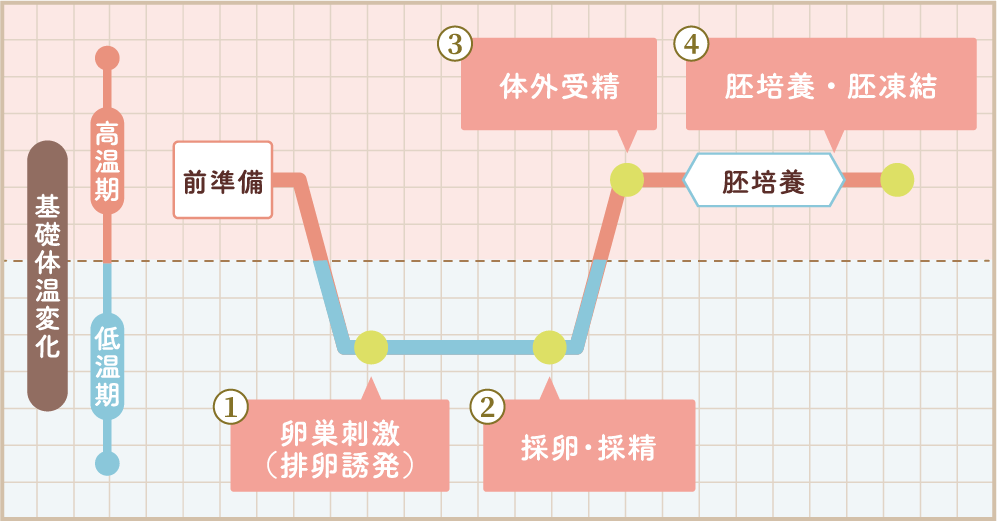

移植周期開始【ホルモン補充〜胚移植〜妊娠判定】

上記に示した体外受精の流れ(①卵巣刺激(排卵誘発)、②採卵・採精、③体外受精、④胚培養・胚凍結・胚移植、⑤妊娠判定)は、当院で最も多く採用する代表的な治療の流れです。

それぞれの患者様に一番合った治療方法を考えて、最適な治療をご提案いたします。

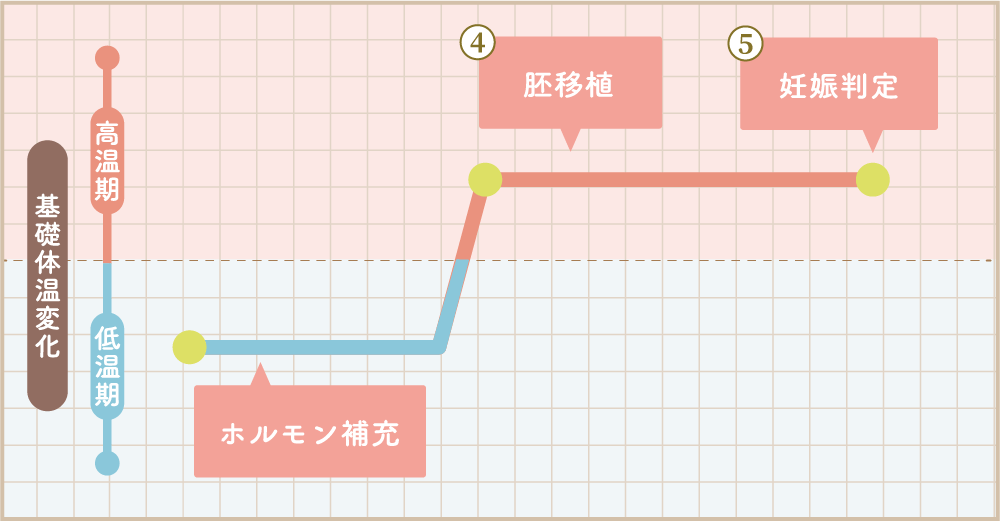

①卵巣刺激(排卵誘発)

卵巣刺激(排卵誘発)

体外受精における卵巣刺激とは、排卵誘発剤を使用して卵巣を刺激します。妊娠の確率を上げるために必要な最初のステップです。一般不妊治療(タイミング法や人工授精法)でも行うことがありますが、体外受精においては卵を育てることのみならず、卵の数を増やすことで妊娠の確率を上げます。

当院では卵巣刺激(排卵誘発法 )は大きく4種類あり、 【調節卵巣刺激法】【低刺激法】【エストロゲン補充法】【完全自然周期法】があります。年齢とAMHを参考にしてその人に適切な誘発方法を選んでいきます。

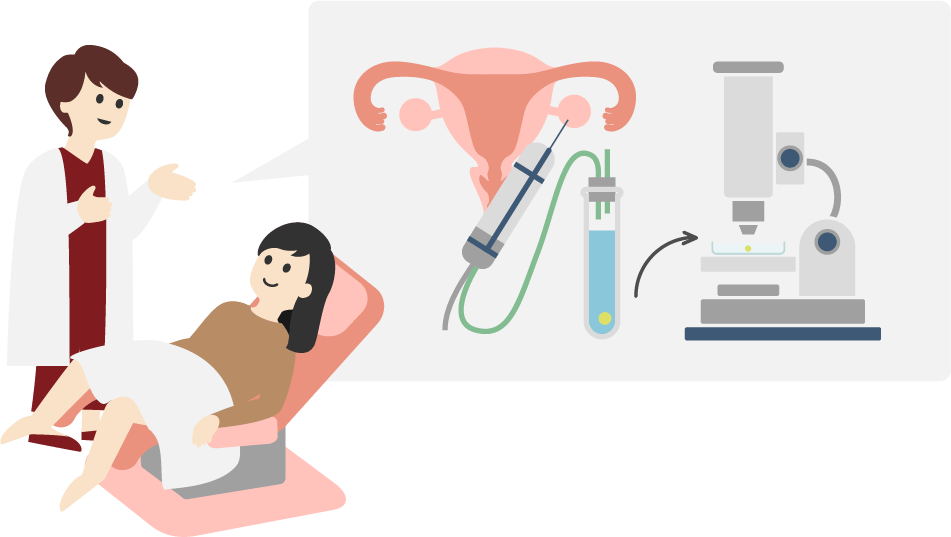

②採卵・採精

採卵について

成熟した卵子を排卵日の直前に体外に取り出します。

この採卵と同じ日に採精も行い、受精の準備を整えます。

当院の保険採卵は全身麻酔で行います。

痛みに弱い方も安心して行えます。

採精について

採精はご自宅にて採精した精液を持参していただくか、男性不妊治療で採精した精子を使用いたします。

また採取された精液中には、運動良好精子の他に死滅精子や白血球等の細胞が含まれています。

当院では 、精子調整方法を精子にダメージを与える可能性がある遠心処理を行わずに、より質の高い精子を短時間で回収することが 可能な「 ZyMōt スパームセパレーター」を導入 しております。

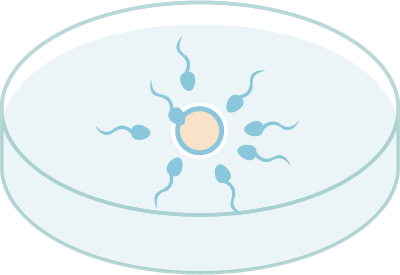

③体外受精

採卵した卵子を培養液の中で確認します。また運動性の高い精子を取り出し、受精させます。体外受精での受精方法には標準体外受精(conventional IVF )と 顕微授精法( ICSI)があります。

標準体外受精(conventional IVF)

採取した卵子と精子をシャーレという容器に入れ、受精させます。シャーレの中で精子と卵子を一緒にして受精する環境にする方法であり、精子が自ら卵子に侵入することで受精が起こります。

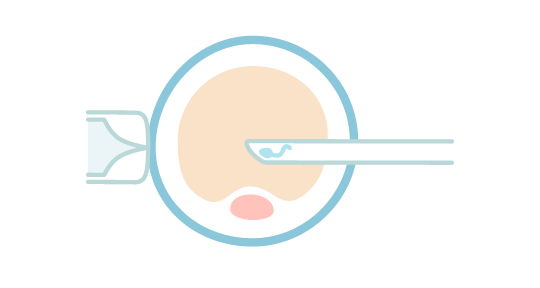

顕微授精法(ICSI)

顕微鏡を用いて、極細のガラス管に精子を1 個だけ吸引し、卵の細胞質内に注入するという方法です。 男性不妊症や体外受精では受精卵を得られない場合に行います。

④胚移植について

胚移植について

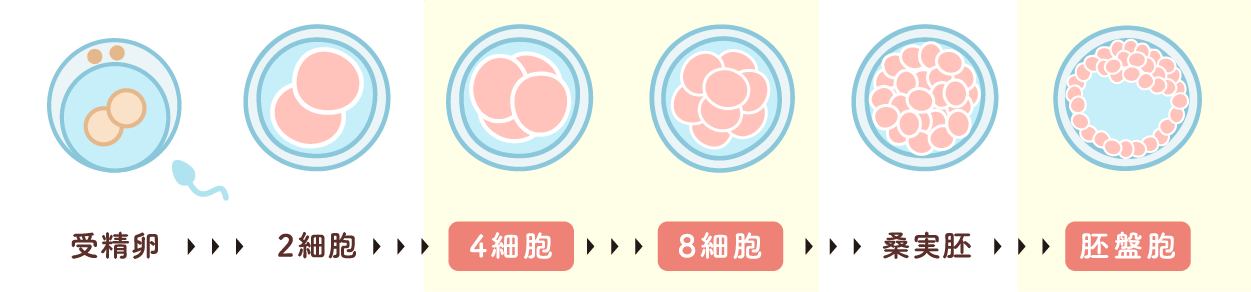

卵子と精子の受精を確認したのち、受精卵をさらに培養液の中で育て分割(細胞分裂)を進行させます。

採卵から2日目で4分割以上(受精卵の細胞が4個以上)、または3日目で6分割以上(受精卵の細胞が6個以上)になったら子宮内に移植するのが基本的な流れで、移植方法を初期胚(分割期胚)移植といいます 。

またその後もさらに分割が進んで、採卵してから5日目の胚盤胞という状態で、移植することも治療の選択肢です。

⑤妊娠判定

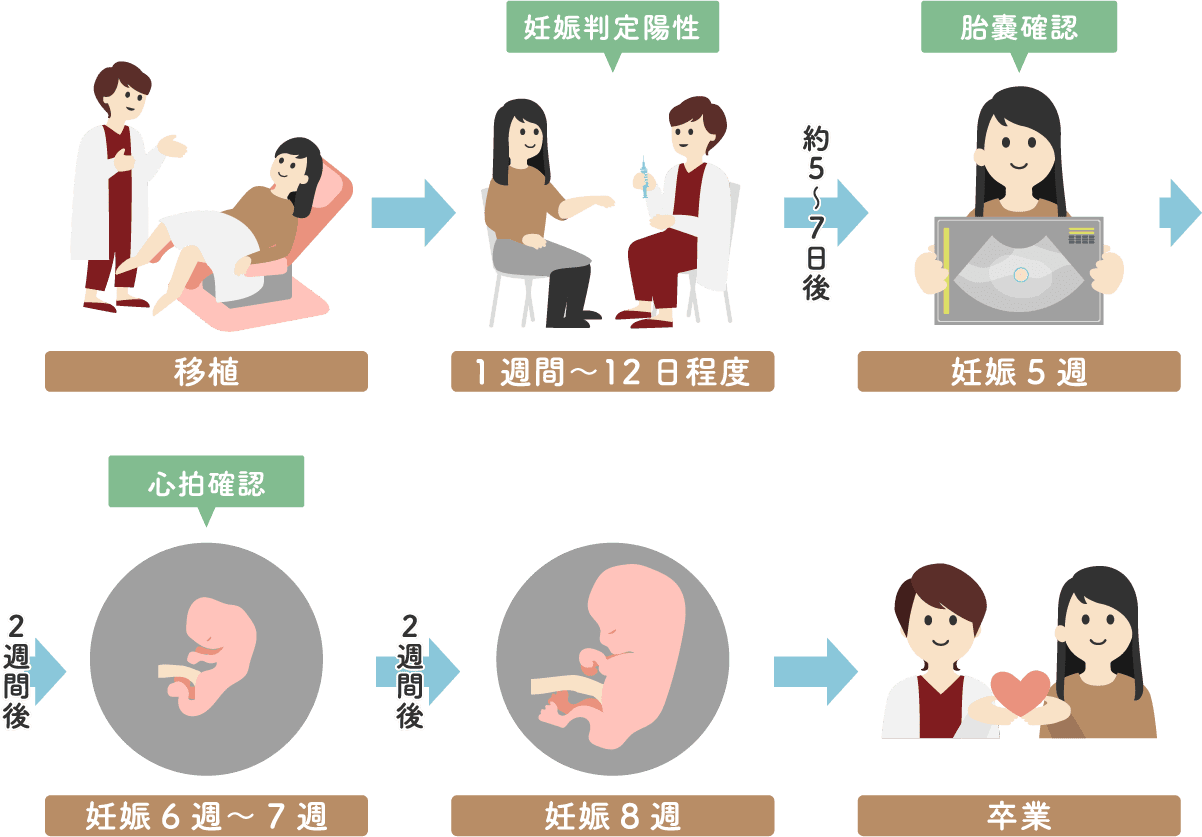

胚移植後は定期的に来院し、子宮に戻された胚が無事に着床、発育しているかを確認します。

胚盤胞移植であれば1週間後、分割胚移植であれば 12 日後に来院し、まずホルモン検査による妊娠判定を行います 。

妊娠判定後1週間毎にエコーを確認します。妊娠5週前後に超音波検査(エコー)で胎嚢の確認を行い、妊娠6週~7週で胎児の心拍を確認し、 8週目に超音波検査で元気な赤ちゃんの姿が確認できれば、当院での治療は卒業となります。

体外受精のご案内